SOMOSMASS99

Doron Yacov y Adi Golan Bikhnafo / +972 Magazine

Jueves 18 de mayo de 2023

La expulsión de los palestinos de Salama, el asentamiento de los judíos mizrajíes en su lugar y el desalojo de esos residentes décadas más tarde revelan el mecanismo por el cual Israel continúa borrando la existencia palestina.

Cualquier discusión exhaustiva sobre la naturaleza del proyecto sionista en Palestina y la Nakba en curso debe abordar las formas en que, desde el principio, las relaciones de poder entre Ashkenazim (judíos de ascendencia europea) y Mizrahim (judíos nativos de Oriente Medio) han afectado y han sido afectadas por el despojo del pueblo palestino. Las raíces del colonialismo israelí se encuentran en los orígenes europeos de la ideología sionista, y son estos mismos orígenes los que también produjeron una discriminación estructural contra los judíos Mizrahi dentro de la sociedad israelí.

Como tal, para asumir la responsabilidad de la Nakba, reparar la injusticia y construir una sociedad equitativa, debemos preguntarnos: ¿qué responsabilidad tienen los Mizrahim por la Nakba? ¿Han desempeñado un papel singularmente significativo en el desarraigo del pueblo palestino? ¿Y pueden desempeñar un papel excepcionalmente significativo en la promoción de la justicia y la reparación?

En el área de Tel Aviv-Jaffa, el patrón del papel de Mizrahi en la Nakba es fácilmente identificable. Después de la ocupación y despoblación de las localidades palestinas, las tierras y los hogares fueron transferidos al Custodio de la Propiedad Ausente de Israel, establecido por una ley en 1950, que los utilizó para albergar judíos; muchos de ellos eran inmigrantes mizrahi, pero también refugiados de zonas de batalla durante la guerra. Esta población de propiedades «abandonadas» formaba parte de una estrategia deliberada para impedir el regreso de los refugiados palestinos.

Los derechos de propiedad de estos nuevos habitantes judíos, sin embargo, se dejaron intencionalmente sin regular. Hoy en día, muchos de los residentes judíos son considerados «ocupantes ilegales», y el estado los desaloja sin la compensación adecuada, generalmente para hacer espacio para proyectos de vivienda de alta gama. Así, bajo el disfraz legal de la Ley de Propiedad Ausente, los agentes de despojo y borrado palestinos se convierten en las víctimas secundarias del mismo proyecto ideológico.

Un soldado israelí observa la aldea palestina de Salama, el 25 de abril de 1948. | Foto: Benno Rothenberg / Colección Meitar / Biblioteca Nacional de Israel / Colección Nacional de Fotografía de la Familia Pritzker.

La historia de la aldea palestina despoblada de Salama, en el sureste de Tel Aviv, ahora conocida por el nombre hebraizado de Kfar Shalem, ilustra cómo este mecanismo continúa funcionando hasta el día de hoy. Al igual que en Jaffa, Al-Jammasin al-Gharbi (Givat Amal), Abu Kabir, Summayl, Al-Sheikh Muwannis y los otros «barrios» que solían ser comunidades palestinas, el Estado de Israel y el municipio de Tel Aviv extraen ganancias de los activos de los residentes judíos que ni siquiera son los propietarios originales, lo que agrega más insulto a la herida.

Desde la década de 1960, las autoridades israelíes han tratado de desalojar a los habitantes mizrajíes de Salama/Kfar Shalem, que a su vez han librado una larga pero en gran medida infructuosa lucha para permanecer en sus hogares. Un residente, Shimon Yehoshua, fue asesinado a tiros por la policía en 1982 mientras intentaba evitar la demolición de su casa. Las oleadas de desalojos posteriores han desplazado a cientos de antiguos residentes, más recientemente para dar paso a la construcción del tren ligero de Tel Aviv. Junto con la eliminación de los últimos restos de la existencia palestina en Salama, estos desalojos exponen las maquinaciones etnocapitalistas del sionismo.

Entrevistamos a tres judíos israelíes que crecieron en Kfar Shalem para dilucidar este proceso y explorar las implicaciones de dividir el botín de la Nakba en líneas étnicas y socioeconómicas.

«La inestabilidad está integrada en nuestra experiencia»

Pazit Adani, educadora y activista social desde hace mucho tiempo, nació en 1977 en el barrio de Yedidia, en las tierras de Salama. Su familia llegó por primera vez a Jaffa en 1945 como parte de un grupo de 450 judíos Habbani de Yemen, organizados por el primo segundo de su padre, Zecharia Adani. Después de pasar algún tiempo en campos de tránsito (ma’abarot), y tras la ocupación de las aldeas palestinas en 1948, los miembros de la comunidad Habbani se establecieron en las tierras orientales de Salama (hoy, Ramat Hen y el Parque Nacional Ramat Gan) y en Moshav Bareket, fundada sobre las ruinas de la aldea palestina de Tira en la gobernación de Ramla.

Como parte de la planificación del Parque Nacional en la década de 1950, los miembros de la comunidad Habbani que vivían al este de la aldea fueron reubicados en las tierras del sur de Salama, en lo que hoy es Yedidia. En diciembre de 1949, el boletín del municipio informó que el vecindario contenía «40 a 50 casas» (que probablemente pertenecían a los agricultores palestinos de Salama), y era «el hogar de unas 250 familias (20 de las cuales son asquenazíes y el resto inmigrantes yemenitas)». En un mapa producido por el Departamento de Topografía del Ministerio de Trabajo en 1959, el área está marcada como un campo de tránsito. «Nuestra casa era muy pequeña», recuerda Adani. «Estaba ubicado en un pozo que se convirtió en aguas residuales porque no había infraestructura en el vecindario».

Al igual que otras áreas donde el estado estableció familias judías en propiedades palestinas, el barrio de Yedidia fue descuidado por las autoridades israelíes. En 1949, se informó: «No hay carretera, y el vecindario también está descuidado en términos de saneamiento. Hay una red de tuberías de agua, pero no hay agua; Hay pozos, pero no hay bombas eléctricas. El agua se trae en latas de Salama. Debido a la escasez de agua, la mano de obra [agrícola] de los habitantes del barrio se desperdicia… No hay escuela ni jardín de infantes en el vecindario».

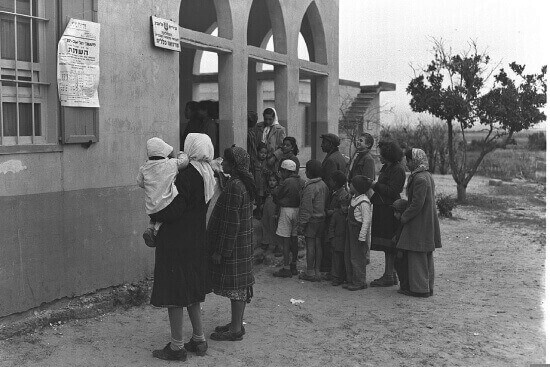

Los inmigrantes mizrajíes se alinean en la estación antituberculosa en Kfar Shalem, el 1 de enero de 1950. | Foto: Fritz Cohen / +972 Magazine.

Desde entonces, y hasta el día de hoy, dice Adani, los miembros de la comunidad Habbani han enviado cientos de cartas a las autoridades, pidiendo repetidamente que se regule la propiedad de la tierra y se brinden soluciones a los habitantes. Hasta principios de la década de 2000, el barrio se consideraba «un área municipal indefinida», y aunque fue anexado oficialmente a Tel Aviv en 2001, Yedidia todavía sufre de negligencia y problemas de infraestructura.

Adani describe cómo, a una edad muy temprana, ella y sus amigos en el vecindario se dieron cuenta de la enorme disparidad entre ellos y sus compañeros de Tel Aviv. Su abuelo trabajaba en el departamento de saneamiento municipal, que retiraba la basura por toda la ciudad; en el barrio de Yedidia, debido a la falta de servicios sanitarios, tenía que quemar la basura una vez a la semana.

«No tenemos calle [nombre], no tenemos número, no estamos en el mapa», dice Adani. «No puedo explicar dónde vivo. Desde que tengo memoria, las órdenes de desalojo han estado rondando sobre todo el vecindario.

«Es una comunidad desfavorecida por definición, una comunidad sujeta a órdenes de desalojo», continúa. «La inestabilidad está integrada en nuestra experiencia. Dado que los bienes raíces no están regulados, todavía estamos luchando por nuestra casa». Esta situación «afecta cada movimiento» y «cada vez debilita un poco más a la comunidad».

Un residente de Kfar Shalem llora después de que la policía israelí lo desalojara a él y a otras seis familias del vecindario en el sur de Tel Aviv, el 24 de enero de 2022. | Foto: Oren Ziv / +972 Magazine.

Adani describe el vecindario de hoy, sumergido en exuberante vegetación, desde una perspectiva ambivalentemente romántica, una que anhela los amplios espacios de la infancia. Pero también es consciente de las vidas que había aquí antes de 1948. Ella dice que los habitantes del barrio solían llamar a las diferentes partes de la ciudad por sus nombres árabes, como Salama, Al-Manshiyya, etc.; sólo cuando tenía 15 años se dio cuenta de que los nombres eran de las comunidades palestinas.

«Me preguntaba quién vivía en esta casa»

Ayala Springer nació en 1950 y llegó a Salama con su familia a la edad de 4 años. Sus padres y tíos habían estado viviendo anteriormente en las casas de refugiados palestinos en Al-Sheikh Muwannis (en cuyas tierras se construiría más tarde la Universidad de Tel Aviv), a pesar de que no eran recién llegados; los padres de su madre vivían en Kerem HaTeimanim, el barrio yemenita de Tel Aviv, y los padres de su padre vivían en el barrio yemenita en Silwan, Jerusalén.

Springer y sus padres vivieron en Salama, a la que llamaban «el pueblo», durante aproximadamente una década. Ella se pone nostálgica mientras describe la vida allí: «Tómalo de mí, estoy dispuesta a volver allí mañana».

La familia vivía en dos casas, ambas «casas de árabes que fueron expulsados». La primera casa «tenía estas grandes puertas [al estilo] de los árabes», recuerda Springer. «Teníamos una gran llave de hierro, como se muestra en las películas, para los palacios. ¿Quién tenía una llave? Las puertas estaban abiertas. ¿Qué había para robar? Todos [estaban] en el mismo nivel, todos tenían las mismas cosas. Todas las puertas se abrían al patio interior».

Los inmigrantes mizrajíes caminan por las calles de Salama después de que los palestinos de la aldea fueron expulsados, en abril de 1948. | Foto: Benno Rothenberg / Colección Meitar / Biblioteca Nacional de Israel / Colección Nacional de Fotografía de la Familia Pritzker.

Ella recuerda las cálidas relaciones entre las familias inmigrantes de varios países: «Todos hablaban hebreo, y los que no sabían hebreo, árabe … Éramos como hermanos, una familia. No importa lo que fuera, nos amaríamos y ayudaríamos unos a otros. A veces olvidamos que cambiaron [el nombre] a Kfar Shalem. Era un pueblo: todos conocían a todos y ayudaban a todos».

Springer describe el antiguo pueblo como una calle principal con una plaza central, alrededor de la cual había un restaurante («Madmon’s»), tiendas de comestibles («Menachem’s» y «Gindi’s»), y otros lugares (una pescadería, una tienda de productos secos y la oficina de correos). Las casas estaban en las pequeñas calles al otro lado de la carretera principal.

«Pero hoy en día, es irreconocible», dice ella. «Vas allí [y] dices: ‘¿Era aquí donde solíamos vivir? No. ¿Tal vez aquí?’ El lugar ya está lleno de rascacielos, y todas las colinas [desnudas] que solían estar aquí se han ido. Todo eran huertos, y construyeron edificios».

Los agradables recuerdos de la infancia no compensan su sensación de ser explotada. El estado instaló a la familia de Springer en las casas de los refugiados palestinos de Salama y descuidó la aldea, hasta que valió la pena sacar provecho de sus ganancias vendiendo la tierra a los desarrolladores. «Todos estos veteranos, los primeros [residentes judíos], eran buenas personas, [pero] ingenuos», dice. «Así que [las autoridades] les dijeron: ‘Vengan aquí, les daremos una casa’, y construyeron rascacielos en sus tierras, que vendieron y ganaron toneladas de dinero. Es realmente una pena, solía ser un pueblo hermoso, cálido y amoroso».

Con respecto a la historia palestina de Salama, Springer dice que «no sabían quién vivía en las casas, pero sabíamos que los árabes escaparon o fueron expulsados. Me preguntaba quién vivía en esta casa, a dónde iban, con niños, pobres niños.

Niño Mizrahi visto en Kfar Shalem, 3 de febrero de 1950. | Foto: Benno Rothenberg / Colección Meitar / Biblioteca Nacional de Israel / Colección Nacional de Fotografía de la Familia Pritzker.

«La casa de mi tía en Al-Sheikh Muwannis [también] solía ser la casa de un árabe, con esas puertas grandes y pesadas con esas llaves», continúa. «¿Qué pasa con las personas que solían estar aquí? No parece que solo un padre, una mamá, un niño y una niña [vivían allí]; Parece también un abuelo, una abuela, [toda la] familia».

¿Y si Israel no hubiera expulsado a nadie y la gente simplemente tratara de vivir juntos en la aldea, como árabes y judíos? «Créeme, hubiera sido genial», dice Springer.

«Fue una especie de extraterritorial»

Effi Banay nació en Salama en 1971, en edificios erigidos en 1967, no lejos del centro del pueblo, donde se alojaban inmigrantes judíos, principalmente de Marruecos e Irán. «Trajeron a toda la gente del avión a Salama», dice, «y mi madre era vecina de su antigua vecina en Isfahán». Según Banay, la mayoría de los judíos iraníes no querían emigrar a Israel, y la Agencia Judía hizo todo lo posible para alentarlos a hacerlo, incluso produciendo películas de propaganda.

«Solían venir y proyectar esas películas en las escuelas de los niños [en Irán]», dice Banay. «Mi tío, el hermano de mi madre, vio una película así, llegó a casa [y] le dijo a mi abuelo: ‘Quiero unirme al ejército’. Porque ¿qué le mostraron sobre el ejército? Mujeres soldados, naranjas y la playa. Así que dijo: ‘Dios, quiero ir allí y conocer a una chica’, [parecía] un mundo mucho más secular».

El tío de Banay «fue a Israel y luego mi abuela se asustó». Se llevó a toda su familia e inmigró». Banay dice que si le preguntaras a la mayoría de estas personas hoy si habrían tomado la misma decisión si se les hubiera dado la oportunidad nuevamente, no habrían emigrado a Israel.

Una anciana judía en Kfar Shalem, 1969. | Foto: Boris Carmi / Colección Meitar / Biblioteca Nacional de Israel / Colección Nacional de Fotografía de la Familia Pritzker / CC BY 4.0.

En el Salama de su infancia, Banay describe un tejido social segregacionista, formado por comunidades de origen separadas. Hablaba persa en casa, con el vecino, en la tienda de comestibles, en la sinagoga y con su abuela. «Hasta los cuatro años, no sabía hebreo», recuerda. «Fui al jardín de infantes, [y] aprendí hebreo allí».

Incluso después de que los edificios se construyeron más lejos, el centro de lo que había sido Salama palestino siguió siendo el centro del vecindario. Ahí es donde solían estar las tiendas, y donde los niños de Kfar Shalem solían jugar por las tardes. En los años de infancia de Banay, era un «territorio de caos». El centro del pueblo estaba «menos ordenado, menos limpio, todo [estaba] roto [y] destruido. La idea era ahí es donde vas a correr salvajemente, a soltarte». En el centro del pueblo había una mezquita: «Podías colarte, subir al techo y jugar».

Recuerda claramente la diferencia entre la forma en que el municipio trataba el centro del pueblo y los nuevos barrios. «En mi área, no se podían construir casas en los árboles porque el municipio seguía destruyéndolas; Allí, podrías construir una casa en el árbol, y permanecería allí durante meses».

Pero había lados más feos en el vecindario, incluso desde la perspectiva de un niño pequeño. «Era como una jungla», dice Banay. «Recuerdo, por ejemplo, cómo solían abandonar los autos allí: robar un automóvil y destrozarlo, y dejar el esqueleto allí. [Ellos] robarían una vaca o una oveja de un rebaño, la matarían, [y] se llevarían todo, todos los huesos quedarían atrás». La basura de las fábricas también se arrojaba allí; «Fue algo extraterritorial».

Paradójicamente, la negligencia deliberada de la Municipalidad de Tel Aviv, originalmente diseñada para borrar lentamente la existencia palestina del espacio, lo hizo aún más evidente. «El municipio no hizo nada», continúa Banay. «[Ellos] no limpiaban, no había aceras, ni carreteras pavimentadas. Había estas chozas abandonadas a las que no sabías a quién pertenecían, todavía quedaban huertos. Todo parecía que alguien lo dejó y se fue».

Eventualmente, dice, el municipio vendría y demolería estos restos, pero esto solo reveló más del pasado palestino de Salama. «Veníamos al día siguiente y de repente descubríamos que había un pozo al lado de la casa, que hasta ahora no notábamos», recuerda Banay. «A veces, la estructura original de la casa que solía estar encima [era visible], y la bomba [del pozo]».

Pero cuando era niño, Banay no sabía lo que todo esto significaba. «Pensamos: ‘Oh, bueno, esto fue antes de que naciéramos’. Hoy sé que era de un período anterior de la aldea».

«Volveíamos de la escuela, comenzaban los disturbios»

Hasta que se construyó un centro comunitario en el vecindario en la década de 1980, la mezquita Salama se utilizó como un club juvenil y un lugar de reunión. «En el interior, está la alcoba frente a La Meca, está el podio de piedra y hay habitaciones a las que puedes entrar», recuerda Banay. «Y arriba hay una escalera que conduce a una habitación en el techo que es muy hermosa. El paisaje es increíble porque está construido en el punto más alto del pueblo».

Cuando era niño, Banay recuerda haber preguntado por qué la mezquita estaba allí. «La gente decía: ‘Solía haber árabes aquí, había una guerra, huyeron, simple. Como 1-2-3. Y había una leyenda sobre un tesoro escondido en la tumba».

Cuando se construyó el centro comunitario, la Municipalidad de Tel Aviv selló la mezquita y comenzó a desalojar a los residentes de los edificios adyacentes, para dejar la mezquita en medio de un gran parque. La demolición gradual de los edificios residenciales originales de Salama solo hizo que la mezquita pareciera más extraña en el espacio judaizado.

«La gente era muy ambivalente acerca de este edificio», dice Banay. «Nadie dijo ‘Vamos a destruirlo’, [pero] no representaba nada religioso para ellos. Se convirtió en un edificio que estás acostumbrado a ver en medio del pueblo, porque todas las casas cercanas eran muy similares.

«Hoy, debido a que la naturaleza de la [nueva] construcción es muy moderna, parece aún menos relevante para el área», continúa. «La población también está cambiando: personas de una clase socioeconómica diferente se están mudando allí, y no están acostumbrados a ver una mezquita justo al lado de su casa, les parece extraño. Los judíos mizrajíes vinieron de un lugar donde era normal [ver] una mezquita cerca de su casa, [pero] las personas de otras comunidades étnicas u otras áreas lo encuentran muy extraño».

La policía israelí desaloja a seis familias del barrio de Kfar Shalem en el sur de Tel Aviv, el 24 de enero de 2022. | Foto: Oren Ziv / +972 Magazine.

En la década de 1980, los precios de los bienes raíces comenzaron a dispararse, y el municipio cambió su política. «Cuando la tierra comenzó a encarecerse un poco, comenzaron los desalojos», explica Banay. «Estaba la historia de la familia Yehoshua: vinieron a desalojarlos y le dispararon [a Shimon].

«Hubo varias oleadas de disturbios. Todos los días, volvíamos de la escuela, comenzaban los disturbios, quemábamos neumáticos y bloqueábamos carreteras», continúa. «La gente allí sentía que el sistema estaba en su contra, que estaban siendo descuidados y que eran los últimos en el orden de prioridades».

Cuando se le preguntó si la gente de Kfar Shalem se oponía a la destrucción y eliminación de Salama palestina, Banay dice que no. La lucha fue contra la evacuación de la gente de Kfar Shalem sin compensación; no hablaron sobre su complicidad en la Nakba en curso, al menos no explícitamente. «Mira, la gente allí también estaba ocupada ganándose la vida», dice Banay. «Estas son personas que van a trabajar, regresan a casa y no tienen tiempo libre para [otras] agendas, quieren sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir».

Anhelo compartido

En 2010, Banay lanzó una película documental titulada «Longing», en la que regresa al vecindario de su infancia después de haberse mudado al centro de Tel Aviv. Banay intenta descifrar la historia de Salama: ¿Quiénes fueron los habitantes palestinos originales de la aldea? ¿Cómo se sintieron los judíos que tomaron su lugar al respecto? ¿Cómo se desarrolló la lucha de los habitantes judíos contra su propio desalojo?

La película lleva el nombre del anhelo que sintió la madre de Banay de regresar a su hogar de la infancia en Isfahán en Irán. Pero al elegir dirigir una película sobre Salama, Banay quería explorar su propio sentido del anhelo. «Cuando me mudé [al centro de Tel Aviv], solía venir a visitar [Salama] de vez en cuando», dice. «Caminaba por allí, visitaba los barrios, sin darme cuenta de por qué me atraía la mezquita.

«Comencé a recordar a mi madre, que solía decirme cómo es mudarse y cómo extraña su hogar», continúa. «Y le dije, caramba, la entiendo; Me mudé cuatro kilómetros a otra [casa] en un área mejor; si siento ese anhelo, ella debe haberlo sentido mil veces más fuerte. Mi empatía se intensificó cuando lo pasé yo mismo».

Solados israelíes vistos con propiedades palestinas saqueadas después de la ocupación de Salama, abril de 1948. | Foto: Benno Rothenberg / Colección Meitar / Biblioteca Nacional de Israel / Colección Nacional de Fotografía de la Familia Pritzker.

Banay estuvo expuesto al anhelo de los refugiados palestinos de Salama en el curso de la realización de la película, cuando escuchó historias sobre sus visitas a la aldea después de la ocupación de 1967, que permitió a algunos palestinos en Cisjordania y Gaza visitar lo que entonces era Israel. «Uno tomaba un autobús desde Ramallah por la mañana, llegaba a Kfar Shalem, llamaba a la puerta de la casa donde solía vivir y decía: ‘¿Puedo ver mi casa?’ Y la gente los dejaba entrar».

Abu Sami Mas’oud, un refugiado palestino de Salama, relata en la película que de vez en cuando, viaja a Salama un viernes, con una silla plegable, y simplemente se sienta al lado de la mezquita. «Vuelvo fresco», dice. «Es el sentimiento. La sensación de la tierra, la sensación de dónde solías vivir, y recuerdas las cosas buenas. No había guerra, no había nada. Todo era bueno y hermoso, pacífico, tranquilo.»

Banay enfatizó que nunca hubo ningún resentimiento o miedo hacia Mas’oud, sino solo hospitalidad y un sentido de un destino trágico compartido. «La gente aquí apoya al Likud [partido de derecha], no son izquierdistas, no es Meretz. [Pero] lo dejaron entrar, le ofrecieron café, les mostró dónde solía vivir. Gracias, adiós, y de vuelta a casa». Dice que «la simpatía era muy natural», dado que muchos de los judíos que se establecieron en Salama también habían abandonado sus patrias originales en Irak, Egipto o Libia.

Entre las historias de visitantes palestinos, Banay seguía escuchando sobre refugiados que pedían entrar en una casa o un pozo, luego quitaron un ladrillo y sacaron oro que había estado escondido allí antes de la Nakba. «Incluso Abu Sami me dijo que su abuelo solía esconder [oro] dentro del pozo», dice Banay. «Entonces otras personas en el pueblo querían que se quedaran con los suyos. Cuando construyeron los proyectos de vivienda, pusieron todos los desechos de construcción de las casas demolidas en ese pozo, lo sellaron y construyeron un edificio encima».

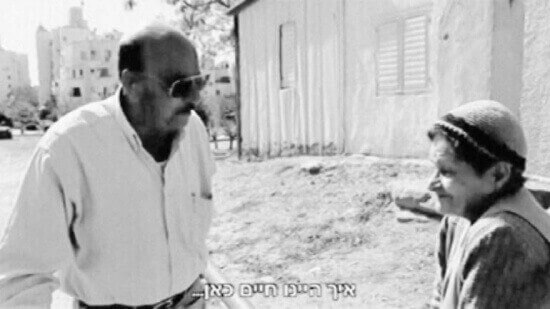

Margalit, residente de Kfar Shalem, conoce a Abu Sami Mas’oud, que nació en Salama y fue expulsado de la aldea. | Imagen: Captura de pantalla de la película Anhelo.

Margalit, una residente de Kfar Shalem entrevistada en la película de Banay, fue reclutada por el Irgún, el grupo paramilitar sionista preestatal clandestino, a la edad de 14 años porque hablaba árabe con fluidez. Ella dice que debido a la ubicación estratégica de Salama, este era «el lugar que necesitaba ser limpiado en primer lugar» en 1948. Comenzó a operar allí como espía, pero después de un tiempo le dijo al comandante del Irgún y futuro primer ministro, Menachem Begin, que se trataba de un pueblo de agricultores que no representaba ninguna amenaza.

Esto no impidió que las milicias sionistas expulsaran a los residentes en 1948. «Huyeron a toda prisa», dice en la película. «[Incluso] dejaron comida en la estufa».

Una de las escenas de la película de Banay documenta un encuentro entre Margalit y Abu Sami. «No había nada que hacer más que sentarse a su lado y mirar, porque compartían un increíble sentido de destino común», dice. «Hablaron como si se conocieran desde hace un siglo, sin culpa, nada», continuó. «Ella había ayudado a desarraigarlo, [pero] él no sentía rencor contra ella, ni odio, fue increíble verlo».

«Sigo diciendo que, en última instancia, si hubieran dejado que los Mizrahim negociaran con todo el mundo árabe, habría resultado mucho mejor», dice Banay. «Tienes una cultura compartida que ayuda a cerrar las brechas mucho más que tener un europeo que llega y negocia en un estilo completamente diferente, sin entender todos estos pequeños matices de respeto».

Nota:

El texto incluye extractos de Recordando Salama, un folleto producido por Zochrot con el propósito de documentar los lugares que Israel ocupó y destruyó durante la Nakba desde 1948.

* Doron Yacov es artista, activista y miembro del grupo Decolonizing TLV de Zochrot. | Adi Golan Bikhnafo, activista y miembro del grupo TLV Descolonizador de Zochrot.

Imagen de portada: Un anciano judío visto en Kfar Shalem, 1969. | Foto: Foto: Boris Carmi / Colección Meitar / Biblioteca Nacional de Israel / Colección Nacional de Fotografía de la Familia Pritzker.

0 Comentario